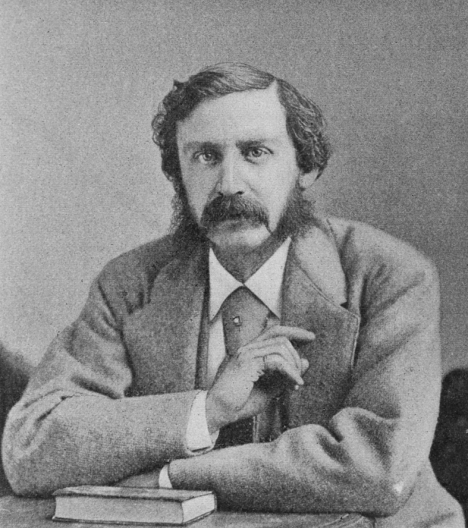

(Albany, 1836 – Camberley, 1902)

Creo que nunca llegamos a saber su verdadero nombre, aunque es cierto que ignorarlo nunca fue un inconveniente social para nosotros porque, en 1845, en Sandy Bar era frecuente rebautizar a los hombres. A veces, el nuevo apelativo se inspiraba en algún detalle distintivo del vestir, como en el caso de Jack Vaqueros; o en alguna costumbre peculiar, como en el de Bill Bicarbonato, porque el pan que comía llevaba una cantidad desproporcionada de bicarbonato de soda; o en algún desliz desafortunado, como en el del Pirata de Hierro, un hombre tranquilo e inofensivo que se ganó ese título por pronunciar mal «pirita de hierro». Tal vez esto fuera el germen de una heráldica rudimentaria, aunque me inclino a pensar que, en aquella época, el verdadero nombre de un hombre dependía únicamente de lo que dijera él.

—¿Y dice que usted se llama Clifford? —preguntó Boston con mucha guasa a un tipo apocado que acababa de llegar—. ¡El infierno está lleno de Cliffords!

Después presentó al infortunado, que en realidad se llamaba Clifford, con el sobrenombre de Charly Arrendajo, insultante inspiración del momento que le quedó para siempre.

Pero volvamos al socio de Tennessee, a quien no conocimos por ningún otro nombre más que este título dependiente; hasta mucho más tarde no llegamos a saber que tenía una existencia propia, diferente y separada. Al parecer, en 1853 salió de Poker Flat con destino a San Francisco en busca de una mujer para casarse. No pasó de Stockton. En ese lugar lo atrajo una joven que atendía la mesa del hotel en el que comía. Una mañana le dijo algo que a la joven le hizo sonreír con cierta chispa, romperle coquetamente en la cara, cuando la miraba con seriedad y sencillez, después volvió a salir victorioso, con más tostadas encima. Aquella misma semana los casó un juez de paz y volvieron a Poker Flat. Comprendo que podría dar más detalles de este episodio, pero prefiero referirlo tal como lo contaban en Sandy Bar, en los barrancos y las cantinas, con un gran sentido del humor por lo que hace a los sentimientos.

Poco se sabe de su felicidad conyugal, tal vez se deba a que un buen día Tennessee, que a la sazón vivía con su socio, aprovechó la oportunidad de decirle algo a la novia por su cuenta y riesgo, castamente… hasta Marysville en esta ocasión, adonde la siguió Tennessee y donde se pusieron a jugar a las casitas sin la mediación de un juez de paz. El socio de Tennessee se tomó la pérdida de su mujer con seriedad y sencillez, a su estilo. Pero, para asombro de todos, cuando Tennessee volvió a Marysville sin la mujer de su socio, pues ella había sonreído a otro y se había retirado una vez más, su socio fue el primero en darle la mano y recibirlo con afecto. Los muchachos que se habían congregado en el cañón para presenciar el tiroteo se indignaron muchísimo, como es natural. Habrían expresado la indignación con sarcasmo si no lo hubiera impedido cierta mirada que les echó el socio de Tennessee, una mirada totalmente carente de sentido del humor. Lo cierto es que era un hombre serio que se aplicaba al detalle práctico en los momentos difíciles con una diligencia bastante fastidiosa.

Entretanto, en el pueblo se enconaban los sentimientos en contra de Tennessee: se sabía que era jugador y se sospechaba que robaba. Su socio también se vio comprometido, pues la única explicación posible de que siguieran siendo amigos después del episodio con su mujer era que estuvieran conchabados en el delito. Finalmente, los pecados de Tennessee salieron a la luz. Un día, camino de Red Dog, alcanzó a un desconocido. Después, el desconocido contó que Tennessee le había hecho pasar un buen rato contándole anécdotas y recuerdos, pero que, ilógicamente, concluyó diciéndole:

—Y ahora, jovencito, me vas a dar el puñal, las pistolas y el dinero, porque, verás, estos instrumentos pueden traerte complicaciones en Red Dog, y el dinero es una tentación para los maleantes. Creo que has dicho que vives en San Francisco. Procuraré hacerte una visita.

Hay que reconocer que Tennessee tenía una fluida vena humorística que no se secaba ni en plena negociación mercantil.

Fue su última hazaña. Red Dog y Sandy Bar hicieron causa común contra este salteador de caminos. Le dieron caza con su misma medicina. Cuando lo tenían rodeado, echó una carrera desesperada por todo Bar descargando el revólver contra la multitud que se encontraba a la puerta del saloon Arcade, y siguió corriendo hacia el cañón del Oso; pero al final del desfiladero lo detuvo un hombre de baja estatura que iba en un caballo gris. Se miraron un momento en silencio. Ninguno tenía miedo, estaban seguros de sí, eran independientes; eran dos ejemplares de una civilización que en el siglo XVII se habría calificado de heroica, pero que en el siglo XIX no pasaba de temeraria.

—Qué llevas, pregunto —dijo Tennessee en voz baja.

—Dos sotas y un as —dijo el otro, también en voz baja, al tiempo que enseñaba dos revólveres y una faca.

—Paso —contestó Tennessee.

Y, con este epigrama de jugador, tiró su inútil pistola y regresó con el que lo había atrapado.

Hacía calor aquel atardecer. La brisa fresca que solía levantarse a última hora tras la montaña del chaparral no llegaba es noche a Sandy Bar. El pequeño cañón estaba cargado de olores resinosos recalentados y los maderos podridos de Bar exhalaban efluvios hediondos. En el campamento, la actividad febril y las fieras pasiones del día no se habían apagado todavía. A lo largo de la orilla del río unas luces se movían sin cesar, sin reflejarse en la turbulenta corriente. Las ventanas del viejo desván de la oficina de Correos destacaban como ojos brillantes sobre la mesa negra de los pinos; decidiendo la suerte que correría Tennessee. Y, por encima de todo esto, recortada contra el oscuro firmamento, se alzaba la Sierra, lejana, indiferente, coronada de estrellas aún más lejanas e indiferentes.

El juicio de Tennessee fue tan justo como era de esperar de un juez y un jurado que se sentían obligados hasta cierto punto a aquel veredicto que justificara las irregularidades cometidas en la detención y la formulación de cargos. La ley de Sandy Bar era implacable, pero no vengativa. La emoción y los sentimientos personales de la persecusión ya habían pasado; con Tennessee sano y salvo en sus manos, se dispusieron a escuchar pacientemente cualquier argumento en su defensa, aunque estaban convencidos de antemano que sería inútil. No tenían la menor sombra de duda, pero preferían conceder al acusado el beneficio de alguna que pudiera surgir. Persuadidos de que merecía la horca por principios generales, le concedieron más oportunidades de defenderse de las que el temerario y audaz preso parecía desear. El juez estaba más angustiado que el acusado, el cual, completamente despreocupado por lo demás, se divertía a costa de la responsabilidad que les había echado encima.

—No voy a seguirles el juego —era la respuesta que daba invariablemente, de buen humor, a todas las preguntas.

El juez, quien también era quien lo había detenido, lamentó un momento no haberlo matado de un tiro esa mañana «allí mismo», pero enseguida dejó de pensarlo por tratarse de una debilidad humana indigna de un juez. Sin embargo, cuando llamaron a la puerta y dijeron que el socio de Tennessee quería hablar a favor del reo, no vaciló en admitirlo sin dilación. Es posible que para los miembros más jóvenes del jurado, que ya estaban aburridos de tanto pensar, fuera un alivio.

Pues, en realidad, no era un tipo imponente, sino de baja estatura, aunque fornido, de cara cuadrada, extraordinariamente colorado por efecto del sol; llevaba un mandilón y pantalones a rayas, salpicados de barro rojo, tenía, en fin, una pinta que hubiera resultado curiosa en cualquier circunstancia y que ahora era incluso ridícula. Cuando se detuvo para depositar en el suelo el pesado morral que llevaba, parece ser, por lo que se constata parcialmente en las leyendas e inscripciones, que la tela de los remiendos de los pantalones no estaba pensada en principio para menester tan ambicioso. Sin embargo, el socio se adelantó con toda solemnidad y, después de dar un apretón de manos a cada uno de los presentes con pomposa cordialidad, perplejo y serio como estaba, se limpió la cara con un pañuelo de un color ligeramente más claro que su piel, apoyó una manaza en la mesa en busca de apoyo y se dirigió al juez con las siguientes palabras:

—Pasaba por aquí —dijo, a modo de disculpa— y se me ocurrió entrar un momento a ver qué tal le iban las cosas a Tennessee, aquí, mi socio. Hace calor esta noche. No recuerdo una noche tan calurosa en Bar.

Hizo una breve pausa pero, como nadie se ofreció a seguir hablando del tiempo, recurrió de nuevo al pañuelo y se enjugó el rostro diligentemente.

—¿Tiene algo que decir a favor del preso? —preguntó el juez por fin.

—Eso es —dijo el socio de Tennessee, aliviado—. Vengo como socio de Tennessee… Hace cuatro años que lo conozco llueva o truene, en lo bueno y en lo malo, en la prosperidad y en la adversidad. No siempre hacemos las cosas de la misma forma, pero no hay nada en él, no hay picardía que haya cometido que no sepa yo. Y usted me dice, dice usted, confidencialmente, de hombre a hombre, dice que si tengo algo que decir a favor de este hombre. Y yo le digo, digo yo, confidencialmente, de hombre a hombre, ¿qué tiene uno que decir a favor de su socio?

—¿No tiene nada más que alegar? —preguntó el juez, impaciente, al percibir tal vez que una peligrosa corriente de comprensión empezaba a ablandar al jurado.

—Lo dicho —prosiguió el socio de Tennessee—. No soy yo quién para decir nada en contra de mi socio. Pero a ver, ¿de qué se le acusa? Resulta que Tennessee necesita dinero, lo necesita mucho, y no quiere pedírselo a su viejo socio. Entonces, ¿qué hace Tennessee? Va por un desconocido y lo pilla. Y usted va por él y lo pilla; el empate está servido. Y yo le pregunto a usted, qué es un hombre justo, y a todos ustedes, caballeros, que también son justos, si no es verdad lo que digo.

—Preso —dijo el juez interrumpiéndolo—, ¿tiene algo que preguntar a este hombre?

—¡No! ¡No! —se apresuró a decir el socio de Tennessee—. En esta mano voy solo. Vayamos al fondo de la cuestión. La cosa es que Tennessee, aquí presente, se la ha jugado gorda a un forastero en este campamento nuestro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Unos dirían que si tal, otros que si cual. Traigo aquí mil setecientos dólares en pepitas de oro y un reloj, es toda mi fortuna y ¡no se hable más!

Y, antes de que alguien pudiera levantar la mano para evitarlo, el socio vació el morral encima de la mesa.

Puso la vida en peligro un momento. Un par de hombres se levantaron, unos cuantos echaron mano al arma que llevaban oculta y solo un gesto del juez impidió que aplicaran en la práctica la idea de «a la ventana con él». Tennessee se echó a reír. Y, aparentemente ajeno a la conmoción, el socio aprovechó la oportunidad para limpiarse la cara otra vez con el pañuelo.

Cuando las aguas volvieron a su cauce y con mucha prosopopeya retórica se dio a entender al hombre que el delito de Tennessee no podía perdonarse con dinero, se le puso la cara de un rojo sangre y los que más cerca estaban de él vieron que la ruda mano con la que se apoyaba en la mesa le temblaba ligeramente. Vaciló un momento y lentamente volvió a guardar el oro en el morral como si no terminara de comprender el elevado sentido de la justicia del que hacía gala el tribunal, y estaba perplejo, pues creía que no había ofrecido bastante dinero. Entonces, volviéndose al juez, le dijo:

—Esta mano la jugaba yo solo, sin mi socio.

Saludó al jurado con una inclinación de cabeza y se disponía a irse, pero el juez lo llamó otra vez.

—Si tiene algo que decirle a Tennessee, hable ahora.

Por primera vez en la noche, Tennessee y su curioso defensor cruzaron una mirada. Tennessee sonrió enseñando unos dientes blancos y dijo:

—¿Eucherd, amigo mío! —Y le tendió la mano.

El socio le dio un apretón y dijo:

—Pasaba por aquí y se me ocurrió entrar para ver qué tal iban las cosas. —Soltó la mano sin fuerza y añadió—: Hacía calor esta noche.

Se limpió la cara una vez más y, sin añadir otra palabra, se retiró.

Nunca volvieron a verse en esta vida, pues el incomparable insulto de pretender sobornar al juez Lynch, que por muy parcial, débil o estrecho de miras que fuera, al menos era incorruptible, despejó cualquier sombre de duda que pudiera quedarle al mítico personaje a propósito del sino de Tennessee; y, al rayar el alba, lo condujeron convenientemente escoltado al encuentro con su final en la cima del monte de Marley.

De cómo lo afrontó y se negó a decir una palabra, de su indiferencia, así como de la perfección con la que la junta lo preparó todo, dio cuenta puntualmente el Red Dog Clarion (rematando el artículo con una advertencia moral y ejemplar para futuros malhechores) el propio director, que estuvo presente y a cuya pluma vigorosa con mucho gusto remito al lector. Sin embargo, de lo que no se dio cuenta, pues no era materia de lección social, fue de la hermosa mañana de mediados de verano, de la bendita amistad entre la tierra, el aire y el cielo, de la vida que despertaba en los bosques libres y en los montes, de la jubilosa renovación de la promesa de la naturaleza y, sobre todo, de la serenidad infinita que emocionaba a todos y cada uno. Con todo, cumplimentada la débil y ridícula hazaña por la que la vida, con todas sus posibilidades y responsabilidades, abandonó a la cosa que colgaba entre la tierra y el cielo, los pájaros cantaron, las flores florecieron y el sol brilló con la misma alegría que antes, y seguramente el Red Dog Clarion tenía razón.

De cómo lo afrontó y se negó a decir una palabra, de su indiferencia, así como de la perfección con la que la junta lo preparó todo, dio cuenta puntualmente el Red Dog Clarion (rematando el artículo con una advertencia moral y ejemplar para futuros malhechores) el propio director, que estuvo presente y a cuya pluma vigorosa con mucho gusto remito al lector. Sin embargo, de lo que no se dio cuenta, pues no era materia de lección social, fue de la hermosa mañana de mediados de verano, de la bendita amistad entre la tierra, el aire y el cielo, de la vida que despertaba en los bosques libres y en los montes, de la jubilosa renovación de la promesa de la naturaleza y, sobre todo, de la serenidad infinita que emocionaba a todos y cada uno. Con todo, cumplimentada la débil y ridícula hazaña por la que la vida, con todas sus posibilidades y responsabilidades, abandonó a la cosa que colgaba entre la tierra y el cielo, los pájaros cantaron, las flores florecieron y el sol brilló con la misma alegría que antes, y seguramente el Red Dog Clarion tenía razón.

El socio de Tennessee no formaba parte de la comitiva que rodeaba el funesto árbol. Pero, cuando dieron media vuelta para dispersarse, les llemó la atención una aparición insólita: una carreta tirada por un burro parada al lado del camino. Al acercarse, enseguida reconocieron a la venerable Jenny y la carreta de dos ruedas que eran propiedad del socio de Tennessee, con las que se llevaba los escombros de su yacimientos; y, a pocos pasos de la carreta, al dueño en persona sentado al pie de un castaño, secándose el sudor de la cara. En respuesta a una pregunta, dijo que había ido a buscar el cuerpo del «defunto», «con el permiso de la junta». No quería «meter prisa a nadie», podía esperar. No trabajaba ese día y, cuando los caballeros hubieran terminado con el «defunto», se lo llevaría.

—Si alguno de los presentes —añadió, a su manera sencilla y seria— quiere asistir a la función, puede quedarse.

No sé si por el sentido del humor que, como ya he dicho, caracterizaba a Sandy Bar, o por algo de orden más elevado, pero el caso es que tres cuartas partes de la comitiva aceptó la invitación sin pensarlo.

Era mediodía cuando el cadáver de Tennessee fue depositado en brazos de su socio. Cuando la carreta se acercó al árbol fatídico, vimos que acarreaba una caja tosca, alargada (hecha, al parecer, con una artesa de filtrar oro), llena hasta la mitad de corteza y conos de pino. Además, estaba adornada con ramas tiernas de sauce y perfumada con ramilletes de agujas de pino. Colocaron el cadáver en el ataúd, el socio de Tennessee lo cubrió con una lona alquitranada, montó solemnemente y, con los pies en las varas de la carreta, arreó a la burra. Inició la marcha despacio, al paso decoroso característico de Jenny incluso en circunstancias menos solemnes. Los hombres, entre bromas y veras, pero siempre con guasa, echaron a andar al lado de la carreta, unos delante y otros detrás del acogedor catafalco. No sé si porque el camino se estrechaba o por respeto y compostura, los que iban delante dejaron pasar la carreta y formaron detrás en parejas, avanzando todos al mismo paso, con la actitud circunspecta de un séquito formal. Jack Folinsbee, que empezó a tocar burlonamente una marcha fúnebre con un trombón imaginario, desistió ante la falta de éxito, quizá por carecer de la capacidad del verdadero humorista para conformarse con la gracia de sus propias ocurrencias.

El camino pasaba por el cañón del Oso, que a esa hora ya estaba cubierto de luto y de sombras. Las secuoyas lo flanqueaban en fila india, con los pies calzados en la tierra roja, derramando una bendición rudimentaria sobre el féretro. Una liebre, sorprendida en total holganza, atisbaba entre los helechos de la orilla del camino el paso del cortège. Las ardillas trepaban rápidamente en busca de una altaya segura en las ramas más altas, y los arrendajos azules abrían las alas y echaban a volar delante de ellos como una avanzadilla, hasta que llegaron a las afueras de Sandy Bar y a la cabaña solitaria del socio de Tennessee.

Ni en circunstancias más halagüeñas habría parecido un sitio alegre. No faltaba nada de lo que distingue la construcción de nidos de los mineros californianos: el emplazamiento nada pintoresco, las formas toscas y carentes de atractivo, los detalles de mal gusto, todo sumando al deterioro y la decadencia. A pocos pasos de la cabaña había un cercado rústico que, en los pocos días que duró la felicidad conyugal del socio de Tennessee, hacía las veces de jardín, pero ahora estaba invadido por los helechos. Al acercarnos, nos sorprendió descubrir que lo que habíamos tomado por un intento reciente de cultivar la tierra era en realidad tierra suelta alrededor de una fosa poco profunda.

La carreta se detuvo antes de llegar al cercado y el socio de Tennessee, rechazando la ayuda que le ofrecían con la misma sencillez y confianza en sí mismo que había mostrado desde el principio, se cargó el rudo ataúd a la espalda y lo depositó él solo en el interior de la fosa. Después clavó un tablón a modo de tapa, se subió al montoncillo de tierra, se descubrió la cabeza y lentamente se limpió la cara con el pañuelo. A los presentes les pareció el preludio de un discurso, así que se distribuyeron entre los tocones y las piedras y se sentaron a esperar.

—Cuando uno —empezó a decir el socio de Tennessee hablando despacio— se ha pasado el día corriendo en libertad, ¿qué es lo más normal que puede hacer? Pues volver a casa. Y, si no está en condiciones de volver, ¿qué puede hacer su mejor amigo? Pues ¡traerlo! Y aquí está Tennessee, que se ha pasado todo el día corriendo en libertad y ahora lo hemos traído a casa. —Hizo una pausa, cogió una piedra de cuarzo, la frotó escrupulosamente contra la manga y prosiguió—: No es la primera vez que me hago cargo a la espalda como me habéis visto hacer ahora. No es la primera vez que lo traigo a esta casa cuando no podía hacerlo él solo; no es la primera vez que Jinny y yo lo esperamos en aquella cuesta, lo recogemos y lo traemos a casa cuando no podía ni hablar y ni siquiera me reconocía. Y ahora que es la última vez, ¿por qué…? —Hizo otra pausa triste para su socio. Y ahora, caballeros —añadió bruscamente, al tiempo que cogía una pala de mango largo—, se acabó la función; les estoy agradecido, y Tennessee también, por las molestias que se han tomado.

Rechazó de nuevo las propuestas de ayuda y se puso a llenar la tumba dando la espalda a la gente, que, después, de unos momentos de vacilación, empezó a retirarse. Cuando cruzaron el promontorio que ocultaba la cabaña de la vista de Sandy Bar algunos se volvieron a mirar y creyeron ver al socio de Tennessee sentado sobre la tumba, con el trabajo hecho y la pala entre las rodillas, tapándose la cara con el pañuelo rojo. Otros, en cambio, decían que, a esa distancia, no se distinguía el pañuelo, y este punto quedó sin aclaración.

En la relación que siguió a la agitación febril de aquel día, el socio de Tennessee no cayó en el olvido. Se hizo una investigación en secreto quer lo exoneró de toda sospecha de complicidad con los delitos de Tennessee y arrojó algunas dudas sobre su cordura. Sandy Bar se propuso ir a hacerle una visita para darle el pésame, con torpeza pero con buena intención. De todos modos, a partir de entonces el hombre empezó a perder la salud y la fuerza visiblemente y, cuando llegó la estación de las lluvias a su debido tiempo y en la tumba de Tennessee empezaron a despuntar las primeras hojas de hierba, el socio cayó en cama.

Una noche, cuando la tormenta agitaba los pinos de cerca de la cabaña, que barrían el tejado con sus finos dedos, y abajo se oía el rugido de las crecidas aguas del río, el socio de Tennessee levantó la cabeza de la almohada y dijo:

—Hay que ir a buscar a Tennessee, tengo que enganchar a Jinny a la carreta.

Y se habría levantado de la cama si no se lo hubiera impedido la persona que lo cuidaba. Siguió forcejeando, intentando hacer lo que le dictaba la imaginación.

—Hala, Jinny, tranquila, muchacha, tranquila, amiga mía. ¡Qué noche tan oscura! Ten cuidado con los surcos. Y búscalo, búscalo bien, chiquilla. Porque ya sabes que a veces, cuando lo ciega el alcohol, se cae como una piedra en medio del camino. Sigue todo recto hasta el pino de la cima del monte. ¡Ahí! ¡Te lo dije! ¡Ahí está! Viene hacia aquí, claro, solo, sobrio, con la cara brillante. ¡Tennessee! ¡Socio!

Y así se encontraron de nuevo.

© Concha Cardeñoso Sáenz de Miera, de la versión al castellano.

de: Cuentos del Lejano Oeste. Alba editorial. Barcelona. 2017.

Filed under: Miscelánea | Tagged: Alba Editorial, Bret Harte, Cuentos Bret Harte, Cuentos del lejano oeste, Escritores estadounidenses siglo XIX, Narrativa del lejano oeste | Leave a comment »